交通と街づくりを同時にアップデート。スマートバス停が描くDXの未来図

2025-08-14 12:00:16

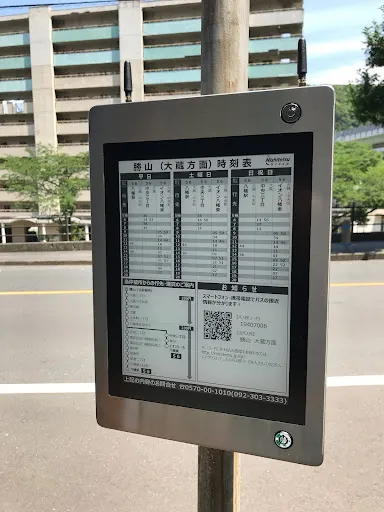

さまざまな領域でDXが推進される昨今。その画期的アイデアはバス停にも波及し、「スマートバス停」を推し進めているのが株式会社YEデジタルだ。2018年、同社は西鉄グループとの共同企画を基に、スマートバス停を打ち出した。同年から2020年までを実証実験の段階とし、2020年より本格的に販売を開始。2025年現在、24都道府県70事業者が導入済みだ。

スマートバス停推進の端緒は、公共交通にも例外なく訪れた働き方改革の波だった。例えば、ダイヤ改正。数千数万と存在するバス停に対し、時刻表改正の度に紙を張り替える業務は従来、作業コストを圧迫してきた。しかし、バス停のデジタル化が叶えば、時刻表情報の更新を行うのみで作業コストの削減が実現可能。さらに、乗り換え先の情報、天気や災害情報などのプラスアルファの情報を発信することで、地域情報発信ステーションとしての役割も担うことができるという。

同社は事業領域を拡大していく中で「ソーシャルIoT」を掲げており、公共交通や農業などに取り組みを広げてきた。一方で、IoTを推進するにはインターネットの回線料金など、かつてはいくつかの壁が存在していた。以前よりニーズが眠っていたバス停のスマート化。実現した背景には、インターネット技術の成熟も要因の一つだという。また、共に企画を進めてきた西鉄グループはバスの保有台数が日本一。バス事業の産業集積度も高く、かつ福岡県という地の利を活かすことを掛け合わせた結果、スマートバス停の具現化に至った。

現在、同社ではタイプA、B、D、そして自動販売機一体型のスマートバス停を提供。例えば、タイプAは駅前やバスターミナルなど、人々の拠点にあわせた設計がなされている。液晶のサイズは最も大きく、広告を含めた豊富な情報を発信。一方、タイプBは32インチほどの液晶で、市役所や病院の前など、生活者の拠点に設置することを想定した設計だ。地理的要因、人々の流量やバス乗客者数、さらに用途によって複数のタイプが用意されており、導入時における選択肢を広げている。

交通事業者によるスマートバス停導入のメリットは、主に作業コストの削減とリアルタイムに情報更新が可能な点だという。特にダイヤ改正の際は多くの下準備を要する。あらかじめ通知を掲示し、その後の時刻表の印刷、ラミネート加工、現地への張り替えなど、1回の改正に対する負荷が非常に大きいものだった。スマートバス停の導入は、そうした工数の大幅な削減が期待できるほか、天候や交通事故の要因による急な運休にも対応が可能。情報のリアルタイムな更新がサービスの向上にもつながる。

また、昨今は国や地方自治体の補助対象となるケースも多く、スマートバス停導入のハードルは年々下がっているという。例えば、国土交通省による地域公共交通の維持確保事業。その中のDX事業では2分の1が補助対象にあたる。加えて、地方自治体の補助は国費と兼用可能。交通事業者の中には、本来の初期費用の12分の1で導入を実現したケースもあるという。

さらに、バス利用客の行動変容を促すメリットもある。充実した交通情報により乗り間違いを防げるほか、交通災害情報、自治体による地域情報を確認することが可能だ。例えば、ある自治体によると、健康診断の案内を発信したところ、スマートバス停をきっかけとした予約者が現れたという。人々の新しい気づきを促す、新たな媒体。スマートバス停の可能性は今後も広がっていくことだろう。

スマートバス停を推進するにあたり、同社はマチディア株式会社と提携。マチディア株式会社では「新たな情報の社会インフラ」を目指しており、スマートバス停を新たなメディアとして、新たな形のネットワークづくりを広げている。具体的には情報を通じ、地域とコラボレーションすることで近隣の飲食店に送客を図るなど、地域活性につながる取り組みを展開。さらに、時刻情報や観光情報の多言語化にも対応しているため、インバウンドの活性化にも期待できる。バス停がただバスを待ち、乗る場から、情報発信ステーションとしてワクワクする場に変わっていくことも同社の目標だ。

今後の展望について同社は、現在ある情報に加え、さらに便利で有益な情報を発信していきたいと話す。具体的には、地域イベントやバス停最寄りの避難所など、より充実した情報のバリエーション。公共交通の担い手が民間から行政にシフトしているため、市民から受け入れられる理想の形を追求していきたいという。

さらに、スマートバス停の大きな強みは強制的な視認性。道を歩く中で、交通事業者や自治体の発信する正確な情報をキャッチできる点が、スマートフォンでの検索と大きく異なる点だ。そうした強みを生かしながら、単にスマートバス停の導入を促進するだけではなく、交通計画や都市計画の一つとして事業ボリュームを拡大していきたいという。街づくりや地域活性化の上で欠かせないインフラとしてのスマートバス停。同社のスマートバス停はどのように進化し、拡大するのか。今後もその広がりに注目していきたい。

【取材協力】 株式会社 YEデジタル

https://www.ye-digital.com/jp/

工藤行雄(デジタルプロダクト本部スマートシティ事業プロダクトオーナー)

筒井瑞希(マーケティング本部事業推進部)

情報提供元: マガジンサミット